由遠(yuǎn)播國際教育主辦的“IEIC國際教育創(chuàng)新大會春季峰會·上海站”在上海浦東嘉里大酒店隆重舉辦,在這里小編帶大家認(rèn)識一下其中一位大咖上海協(xié)和教育集團(tuán)總校長盧慧文女士。

導(dǎo)讀

去年有一篇名為《不要迷戀“高大上”的魔都雙語學(xué)校,那可能只是個傳說》的文章在朋友圈很是火熱,對于雙語教育有著一個激烈的批判。

小編對于文章內(nèi)容不做評價,但是不可否認(rèn)的是,雙語學(xué)校的雙語教育正以另一種方式被人們重新審視,并不斷在各種教育論壇上作為主要話題被人們不斷討論、爭辯。

小編有一位朋友,他的孩子就在上海一所雙語學(xué)校就讀,但是似乎對于學(xué)校頗有微詞,“你說我送孩子去學(xué)雙語就是為了讓英語好,為什么學(xué)校還開這么多中文課程?其實只要把我孩子英語搞定就可以了,中文肯定沒問題的!”

持這種理念的家長實在不算少數(shù)!慶幸的是,越來越多學(xué)校在平衡中文教育和英語教學(xué)這件事上做出了極大的努力,中文自帶的重要文化基因,也正慢慢奪回其話語權(quán)。我們今天所謂的雙語教育,不再是簡簡單單的英語和中文并行教。那到底指什么?網(wǎng)上定義一大把,每個人都有著自己不同的解讀。

在IEIC國際教育創(chuàng)新大會春季峰會·上海站的現(xiàn)場,上海協(xié)和教育集團(tuán)總校長盧慧文女士就分享了她對于雙語教育的定義和理解,小編為大家整理了盧校長的主題演講《匯聚中外教育資源,助力學(xué)生全面成長》,相信您看完一定也會有收獲。

▲盧慧文

盧慧文,本科畢業(yè)于華東師范大學(xué)對外漢語系,上海海事大學(xué)工商管理碩士,英國桑德蘭大學(xué)國際教育研究生。

1996年首次加入?yún)f(xié)和教育集團(tuán),2003年起參與籌建協(xié)和虹橋校區(qū),2008年、2012年分別主持籌建了協(xié)和浦東校區(qū)和萬源校區(qū),現(xiàn)任協(xié)和教育集團(tuán)總校長,上海市政協(xié)常委。

匯聚中外教育資源

助力學(xué)生全面成長

其實現(xiàn)在的學(xué)校和家長已經(jīng)意識到要用融合中西的方式教育孩子的必要性和中外教育各自的獨(dú)特優(yōu)勢。不像幾十年前剛剛辦雙語學(xué)校的時候,要么就是覺得外來的東西就是的,要么就是看不上外來的東西。

但是基于認(rèn)識的局限或者資源的局限,很多家長不清楚到底怎么樣去融合中西,使得它能夠更好地為我們的孩子助力?之前有位分享者提到了,要怎樣用好中國的和國際的教育資源,使它真正地為孩子成長起到較大的作用,這個是我們需要探討的。

◆國際教育在本土發(fā)展的三個階段◆

事實上,一個地區(qū)不同的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的情況、一所學(xué)校處于不同的發(fā)展階段、或者我們每一個家庭對于孩子教育未來的規(guī)劃的不同,這些因素融合,會呈現(xiàn)出一些不一樣的中西融合的樣態(tài)。結(jié)合協(xié)和這么多年的探索,我大致跟大家分享一下國際教育在本土發(fā)展的三個階段。

第一個階段叫做“引入”:

在那個階段,我們常常看到的一些宣傳語是原汁原味的國際教育,純美式教育等等,這個階段我覺得是有好處的,這個好處就是使得我們擁有了一個新的資源、新的通道,打開了我們的視野,使孩子們沒有必要在非常窄的獨(dú)木橋上成長。

第二個階段超越了“引入”,變成了一個“組合”:

漸漸地,我們意識到用純粹的外來方式培養(yǎng)中國的孩子可能不太適合,所以我們各展所長,在某些領(lǐng)域中用中國擅長的方式,在某些領(lǐng)域中用國際擅長的方式。

每個學(xué)校的想法不一樣,有的覺得數(shù)理化是中國教育的長處,所以數(shù)理化用中國的,其他的用國際的;有人覺得人文是傳承中國的文化根基,所以我要用中國式的,數(shù)理化不牽扯到價值觀,所以用國際的;有些覺得凡是考試科目用中國的,非考試科目用國際的。

這個階段較大的優(yōu)勢在于文化的碰撞、互相的學(xué)習(xí)和團(tuán)隊的鍛煉,比如協(xié)和較的中外教師團(tuán)隊就是在組合期碰撞、磨合、學(xué)習(xí)出來的。

第三個階段就進(jìn)入了“融合”的階段:

這個階段,我們自己的育人目標(biāo)、課程架構(gòu)可能沒有進(jìn)行太大的改變和顛覆,但是從課程的資源方面、我們的策略方面來看古今中外什么更有用,就把什么拿來給孩子使用。

我們自己在實踐當(dāng)中也會開玩笑的說,第一個引入階段就好像本來一個水果籃里只有蘋果,然后有橘子了,大家肯定都想吃橘子了,但是口味也有限,吃到的就是這些。

第二個階段就是水果色拉,咬一口到嘴巴,有時候吃到蘋果味,有時候吃到橘子味,但是蘋果還是蘋果、橘子還是橘子。

第三個階段就是混合果汁,把它打散了,把較具營養(yǎng)的部分吸收進(jìn)去,而不用去辨別,剛才這一口果汁喝下去到底是橘子還是蘋果。

當(dāng)然這是用簡單的例子跟大家說明一下,大家所看到的各個國際學(xué)校組合的課程,可能因為它處于不同的地區(qū),面對不同的家長,或者自己學(xué)校處于不同的發(fā)展階段,所以用不同的方式向您呈現(xiàn)出果籃、色拉和果汁,到底怎么選,還是看你自己的選擇。

◆國際雙語課程在本土發(fā)展的現(xiàn)狀◆

大概來說,目前國際雙語的學(xué)校在我們本土呈現(xiàn)出兩種樣態(tài),并各占一半。

第一種,就是原來的國際學(xué)校通過課程的調(diào)試或者說改良,來符合了目前國家要求的義務(wù)教育階段的基本要求,這是一類。另外一類,是原來體制內(nèi)的學(xué)校,它經(jīng)過加強(qiáng)雙語教育,靈活課程結(jié)構(gòu),呈現(xiàn)出更多的國際教育的特色。這兩類學(xué)校對家長來說,也是各有所長。

但是無論做什么樣的探索,我們的目標(biāo)是矢志不渝的,一定要以學(xué)生健康的全面成長為重,提供適合的教育,來做他的自己。

我們要避免提供或者說培養(yǎng)那些面目模糊,考分雖然上乘,但是不知道自己喜歡什么的孩子,我們希望他在十八歲的時候,已經(jīng)知道自己會成為什么樣的人,受過高等教育之后,可以為這個社會做什么貢獻(xiàn)。

我自己挺喜歡這樣一張圖:

協(xié)和萬源校區(qū)較近分享了一系列的孩子的圖片,這些孩子各有各的特長。它之所以不談?wù)猩⒉徽劗厴I(yè)生,而是用這么多的篇幅描述一個個很不一樣的優(yōu)秀孩子,目的是傳遞一個信息:每一個孩子都有他自己不一樣的優(yōu)秀,我們希望盡可能地傳達(dá)這個信息。

現(xiàn)在也有很多的家長擔(dān)心,聽說現(xiàn)在國家在加強(qiáng)、收緊義務(wù)教育的課程設(shè)置,這樣的話孩子會不會失去了自己的特色?那我用一些案例來做這方面的分享。

◆協(xié)和的課程框架◆

協(xié)和2012年之前辦的五六所學(xué)校,有多種不同的融合課程類型,2012年之后辦的五六所學(xué)校,越來越多走到融合的階段中去,以我們自己的價值觀和判斷來利用國內(nèi)外的資源呈現(xiàn)出我們的融合課程,以2019年9月份即將要在青浦地區(qū)成立的協(xié)和較新校區(qū)的課程為例,做一個說明。

2019年的新校當(dāng)然要遵循所有的國家關(guān)于民辦教育的新政,要遵循所有的政策法規(guī),但是它也有機(jī)會站在協(xié)和其他兄弟姐妹學(xué)校探索的基礎(chǔ)上,不斷地優(yōu)化自己的發(fā)展。

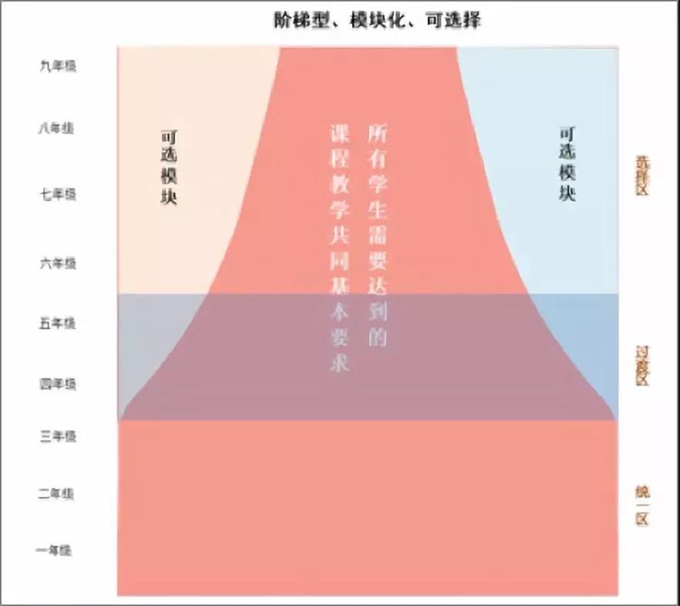

這個是協(xié)和各個校區(qū)所通用的課程、架構(gòu),目的就是為了完成我們自己的價值觀和培養(yǎng)目標(biāo),我們的課程是從一年級到九年級,在義務(wù)教育階段呈現(xiàn)三個特點:一個是階梯型,一個是模塊化,還有一個是可選擇。

舉一個青浦協(xié)和的課程特點。它的課程當(dāng)中有專門的生態(tài)課程,協(xié)和青浦校區(qū),與青西郊野公園里的“蛙稻米”簽訂戰(zhàn)略協(xié)議,不僅有水源地有機(jī)稻米專供食品安全,更以郊野公園作為田間課堂基地,孩子們都會定期去田間上節(jié)氣課程、藝術(shù)課程、生態(tài)課程,同時孩子們還要在這里拾稻穗、揚(yáng)谷、放蛙,體驗勞動的樂趣和辛苦。

除了田間課程,孩子們從一年級開始,就要學(xué)習(xí)編程課程,不是讓將來的孩子都做程序員,而是讓他必須了解人工智能的基礎(chǔ)原理,去了解從邏輯到指令的呈現(xiàn)狀態(tài),這個是為他適應(yīng)未來的社會打好基礎(chǔ)的重要工作。一年級的編程課程到初中發(fā)展成“未來城市”項目化學(xué)習(xí),了解真實社會的運(yùn)行規(guī)則,把自己的課堂學(xué)習(xí)運(yùn)用、融入到未來生活中去。

另外,還有兒童哲學(xué)課程,協(xié)和使用兒童哲學(xué)課程已經(jīng)有十多年的時間,每一個兒童具有他特有的思維和認(rèn)知方式,兒童都有與生俱來的探究思考的方式,但是這些方式需要鍛煉出來。一個小孩子能不能學(xué)會傾聽、思考、提問、舉例子、講道理,試圖和別人形成共識,既而付諸實踐,是需要指導(dǎo)的。一個幼兒園的孩子通過課程,可以認(rèn)識到輪流講話不插話等等,對于我們的小學(xué)生和老師,通過這樣的教學(xué)方式,能夠更好地促進(jìn)對話教學(xué),引導(dǎo)學(xué)生主導(dǎo)的探究,更好地了解伙伴等等。

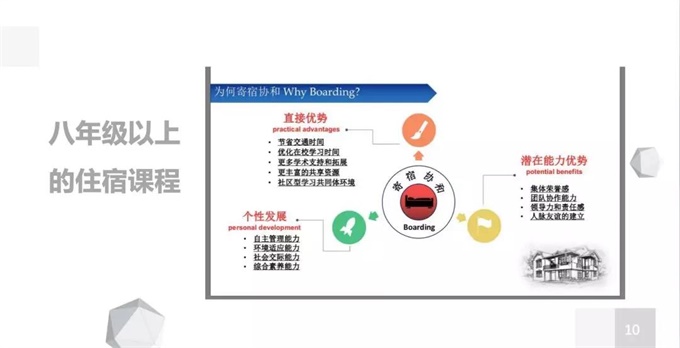

還有一個課程,可能是大家覺得有一些意外的,就是住宿課程,新學(xué)校當(dāng)中要求八年級以上的孩子都要寄宿。其實寄宿的課程是中西方文化非常沖突的領(lǐng)域。

這個課程的目的是為了學(xué)生更好地成長,還是為了家長的便利?氛圍上講,學(xué)校的宿舍樓是家以外的家,還是說它是以鍛煉集體生活、軍事化管理的紀(jì)律為主?對管理人員來說,這是一個管理崗位,還是一個非教育編制的宿管阿姨?甚至家長能不能經(jīng)常來探望,高中生的孩子能不能外出等等?一系列的問題都是反映了文化的差異,所以我們會把寄宿課程納入到我們的課堂當(dāng)中去。

這些課程本身就是所謂的引進(jìn)課程,但是不代表和中國的教育架構(gòu)格格不入,中國的學(xué)校完全有能力、也有資源進(jìn)行這樣的教育。

較后我總結(jié)一下,我們身邊的孩子們,無論是小學(xué)生還是初中生,他不光面臨著中國兒童所要面臨的世界,更多的還要面臨全球化的未來。只教授教科書里內(nèi)容的時代早已一去不復(fù)返,我們要秉持和堅守自己的育人目標(biāo)和價值觀,但是我們的格局和視野更要放到全世界,打破各種各樣的藩籬,讓中外優(yōu)秀的教育實踐經(jīng)驗和教育資源都為我們的孩子所運(yùn)用,助力他們的全面成長和個性化成長,這是需要學(xué)校和社會一起來努力的!

更多精彩,我們接下來的展會現(xiàn)場上見!

讓您不虛此行!

4月13日遠(yuǎn)播上海第106屆擇校展在上海龍之夢萬麗酒店等您的參與!