國際化教育并不意味著只是國外的教育,而應立足本土,培養(yǎng)本土情懷,在孩子的心里扎下根,而非成為無根的浮萍。

全人教育是為了培養(yǎng)有道德、有知識、有能力、和諧發(fā)展的人。

——摘自第五屆IEIC大會李燕女士分享

在飛速發(fā)展的時代中,除了成績,培育孩子的學習動機、核心素養(yǎng)、關鍵能力顯得愈發(fā)重要。如何幫助孩子們培養(yǎng)國際競爭力?培養(yǎng)孩子健全的性格、掌握核心技能、為未來而準備才是現(xiàn)階段教育要重視的。

而這正是“全人教育”的理念和目標。

全人教育(holistic education)的“全人”是指完整的個人,全人教育是指充分發(fā)展個人潛能以培養(yǎng)完整個體的教育理念與模式。

圖 | 李燕女士 IEIC現(xiàn)場分享

在第五屆IEIC國際教育創(chuàng)新大會上,瑋仕集團副總裁、上經貿大-瑋仕振華全人教育研究所副所長李燕女士帶來了《全人教育研究及三維育人實踐》的主題分享,闡述了她對全球背景下人才該如何培養(yǎng)的諸多觀點,分享了瑋仕集團三維育人理念的實踐成果。

讓我們一起回顧她的精彩分享——

全人教育的研究和探討

我想借用柏拉圖的一句話做開場,他曾經說過“存在是什么?如果你不問我,我還知道,但是如果你問,我就茫然了。”

其實許多我們自認為清晰的東西是經不起追問的,“全人教育”也是這樣的道理。在談全人教育之前,我們先來看看全人教育的一個大背景。

現(xiàn)代社會的思想特質與精神狀態(tài)我們通常稱之為現(xiàn)代性,是以極度張揚的一種理性的力量作為重要特征。

對于教育而言,懷特海曾經在《教育的目的》這本書中批評過當時的教授傳授的只是僵硬的知識和呆滯的思想,只是為了培養(yǎng)工廠里面的工人而忽視了孩子本身是有血有肉的人。

在這樣的大背景下,“全人教育”的理念應運而生,正如康德所說,“人是目的,而并非手段。”全人教育是為了培養(yǎng)有道德、有知識、有能力、和諧發(fā)展的人。他反對將教育的攻擊性目的凌駕于個人發(fā)展的目的之上,而且強調教育需要具備完整性,需要和生活聯(lián)系在一起。

當然,全人教育并非是一批人冥思苦想憑空提出來,它有很多不同的概念散落在不同的時代,正如古希臘和諧教育思想的傳統(tǒng),自由教育傳統(tǒng)的余脈,人文主義教育的接續(xù),天人合一、內圣外王、仁民愛物,馬克思主義人的全面發(fā)展學說......全人教育是由許許多多西方教育理論以及東方的文化融會貫通之后構建出來的。

但是我們要知道,過于空洞的理論是沒有實踐的根基的,在這樣的大背景下研究和實踐的重心逐漸轉向了批判視角下的全人教育,以人為中心、以學習者為中心、生態(tài)文明的思想、跨學科的理論和全球視野是在國際教育經常被提起的幾個話題。

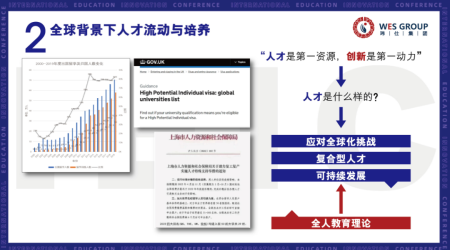

全球背景下人才流動與培養(yǎng)

我們在了解這些理論之后,再回到實踐當中、回到社會情景里面來,在如今全球化的時代下,各個國家都走向了依賴和融合,而沖突和競爭也隨之而來。

各國各地區(qū)面對這樣的挑戰(zhàn)下,都將人才放到第 一位——今年倫敦和上海出臺了很多落戶政策吸引更多的人才;黨的二十大報告中也強調“人才是第 一資源,創(chuàng)新是第 一動力”,和我們今天IEIC大會的主題不謀而合。

圖 | 嘉賓演講PPT

人才的重要性毋庸置疑,那么什么樣的人才是社會所需要的?都有哪些特質和能力呢?在我看來,他需要能夠綜合應用各種知識能力來應對全球化的挑戰(zhàn),還需要擁有可持續(xù)發(fā)展的能力。

很顯然,如果用傳統(tǒng)單一灌輸式的教育方式,是很難實現(xiàn)這一目標的。那么全人教育理念在人才的培養(yǎng)上就大有可為,究竟該如何實踐呢?

今天我們看到教育界很多同仁都已經在落實全人教育理念上做了很多的實踐工作,我們也受益良多。在這里,我也想談談瑋仕集團這方面的工作。

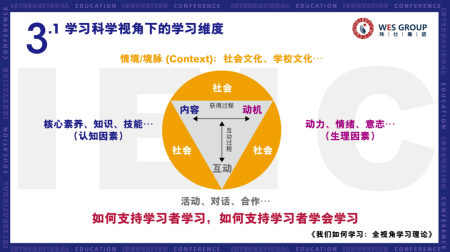

瑋仕集團以及我們旗下學校的研究團隊聯(lián)合華東師范大學、上海對外經貿大學等高等院校共同探索,從學習科學的角度來詮釋全人教育。

我們認為學校和教師起到的作用就是為了支持學習者去學習,要從學習這個根本出發(fā),才能真正實現(xiàn)教育的成效。

經過分析,我們發(fā)現(xiàn)所有的學習都涵蓋著內容、動機、互動、社會四個維度。

圖 | 嘉賓演講PPT

從內容的維度來看,傳統(tǒng)的行為心理學和認知心理學都是把學習的內容作為重點,但會造成一種情況:家長、老師往往把學習僅僅看作是教科書上的知識或者考試要考的東西——這樣難道不是大大窄化了學習內容以及學習意義嗎?所以我們認為,知識必須對學生是有生活價值和科學價值的。

從動機的維度來看,我們要從認知的角度探索學習,不能忽略學習者自身心理、生理的一個因素。近年來,腦科學的一系列研究表明學習者的動力、情緒、意志既是學習的過程,也是學習成果的一種展示。

從互動的維度來看,學習是需要與教師、同學甚至是家長還有身邊的人展開互動的,需要通過不斷的交流一次次建構和塑造。

從社會維度來看,內容、動機、互動這三個維度都是在社會這個大環(huán)境下開展,而不是獨立存在的。

至此,一個學習的模型就誕生了,它涵蓋了個體層面的內容和動機以及環(huán)境層面的互動和社會這四方面。

作為教育者、作為學校,我們要從學習的四個維度出發(fā),思考我們如何去支持學習者學習,更重要是如何支持學習者學會學習。

國際教育三維育人實踐

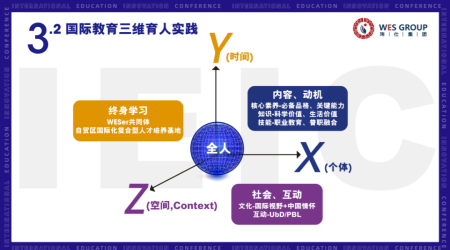

瑋仕集團基于10多年的國際教育經驗,基于學習模型,構建出了全人教育理念下的三維育人體系。

我們從“全人”的原點延伸出三條軸,X軸代表是個人維度,Z軸是代表個體之外的空間(環(huán)境)維度,Y軸是時間維度。

圖 | 嘉賓演講PPT

先來看一下個體的維度,個體方面存在兩個方向,一個是教育給予的學習內容,另一個是學習的動機。

作為學校或者教育者,我們要提供更加合適的學習內容以及培養(yǎng)他們有益的學習動機,這是我們應該去做的事情。

那么,我們是怎么做的呢?先通過重整課程體系,比如說我們將IB課程體系、義務教育的課程體系、國際高中體系和我們職業(yè)技能教育體系融會貫通,并在核心素養(yǎng)、知識、技能等層面確立詳細的標準以及培養(yǎng)的方式,不斷推進學習內容。

在我們的課程體系中,一方面著重強調具有科學價值的知識,另一方面強調有生活價值的知識。正如教育家戴維·珀金斯所說,只有對學習者的生活或者生命有意義的知識,學習者用得上的知識,才是不呆滯的知識,才不是“死”的知識。

除此之外,我們認為培養(yǎng)學習者賴以生存的技能同樣重要。可能很多人會說,這個不應該是高等教育或者說在工作以后,企業(yè)進行的培訓中去實現(xiàn)的嗎?其實,通過這么多的教育過程和結果我們也能發(fā)現(xiàn),這樣的培訓方式很難實現(xiàn)技能目標。所以經過研究,我們認為在高中教育階段,甚至在基礎教育階段就可以推進普職融通、產教融合。

瑋仕集團通過特色的職業(yè)技能證 書項目,比如說ACCA等,以及國際文 憑組織的職業(yè)教育項目IBCP來整合課程體系,將學生的核心素養(yǎng)培育和職業(yè)技能的提升協(xié)同推進。

圖 | 李燕女士 IEIC現(xiàn)場分享

此外,我們還需要培養(yǎng)學習者有益的學習動機。學校課程中探究單元與心理學的交叉應用,讓他們通過反思、語言認知的方式來認識自己的情緒,然后認識自我,再達到認識學習、認識世界的目的。

以上就是我們的X軸個體層面上的一些實踐探索。

我們在Z軸空間(環(huán)境)維度也進行了思考。在社會層面,國際教育與全球化進程是緊密聯(lián)系在一起的,我們在建構校園文化時就強調要培養(yǎng)具有國際視野和中國情懷的人。

“國際視野”主要是通過和世界的比較,通過與世界消極或積極面的碰撞來踐行的;“中國情懷”在主要通過三個層次來實現(xiàn):

第 一個層次,是學院制。在學校中,我們通過學院制將幼兒園到高中的孩子以及所有的教師、行政人員、教育者打散,分成縱向的四個學院。

在學院中,他們通過互相的交流、競爭、學習,促進學習者個體與老師、同學進行互動。

第二層次,是社區(qū)學習。學生不僅要在課堂中獲得知識,更需要共同創(chuàng)建學習型的社區(qū),從而培養(yǎng)他們的歸屬感、責任感和認同感。

第三個層次,是全球課堂。通過全球課堂,我們可以讓不同文化背景下的學生,對同一事件從不同的角度進行分析和理解,以此培養(yǎng)他們的國際視野。

我們再來看一下Y軸時間維度,因為個體和環(huán)境都不是靜態(tài)的,所以我們一定要把時間維度加到模型中。

為了可持續(xù)發(fā)展,為了讓學生可以應對變化莫測的未來,瑋仕集團在給學生提供基礎教育的同時,還通過生涯規(guī)劃課程教會學生放眼看未來,甚至當他們進入大學乃至于他們畢業(yè)以后開始工作,我們還會持續(xù)地幫助他們——通過自貿區(qū)國際化復合型人才培養(yǎng)基地等平臺,不斷支持學生繼續(xù)學習,最終打造一個終身學習的目標。

以上的三維育人的框架是瑋仕集團基于全人教育理論以及學習科學視角下的學習維度,在個體、空間、時間三個維度進行的實踐,旨在培養(yǎng)出有道德、有知識、有技能、和諧發(fā)展的人才。

在此,我也想借助IEIC國際教育創(chuàng)新大會,呼吁更多教育界的同仁進行全人教育理論和實踐方面的研究和探索,為國際教育乃至更廣闊的教育領域做出貢獻。

也歡迎各位家長去了解我們學校,了解我們的團隊以及碩果累累的畢業(yè)生,謝謝大家!

在演講結束后,李燕女士還接受了新民晚報、新聞晨報、文匯報、人民網視頻、網易視頻、優(yōu)酷視頻、愛奇藝視頻、騰訊視頻、搜狐網、網易網、新浪網、騰訊網、鳳凰網、新華網、中新網、上海熱線教育頻道等多家紙媒、網媒的采訪,分享了自己對于人才、對于職業(yè)教育的思考和理解。

▲李燕女士 IEIC大會 媒體采訪

職業(yè)教育是未來教育發(fā)展的必然趨勢,在黨的二十大報告中也提到,國家的經濟發(fā)展必須要著眼于實體經濟、制造業(yè)。而想要支撐實體經濟和制作業(yè),人才必不可少。

而國際化職業(yè)教育的培養(yǎng),先要有國際視野,要與各國職業(yè)教育的優(yōu)劣勢進行比較分析,從而形成中國本土特色的職業(yè)教育模式。

知識的培養(yǎng)與能力的獲取并不是兩個相悖的方向,在中華瑋希學校的課程設置中,我們基于A-Level的經濟學課程,為學生們提供更多元的內容,比如投資學、ACCA等;在實踐方面,我們打造了自貿區(qū)國際化復合型人才培養(yǎng)基地等平臺,聯(lián)動政府、企業(yè),為學生提供實習和成長的機會。