我們身處一個大格局、大變革的時代,時代的變革推動了學校教育教學改革,雙 減政策、線上和線下的混合式教學......諸多的變化應運而生,啟迪著我們在變革的歲月當中,要發(fā)揮好主體性的應變,從被動接盤到主動操盤。

越是工具時代,越要關注人文關懷,學校更要特別重視人文教育。

——摘自第五屆IEIC朱清一校長分享

教育是一個過程,但選擇這個過程的參與者,同樣看重結果,雙語教育也不例外,遠大前程就是這個過程較為理想的結果。

但雙語教育要結出碩果,除了需要學生個體的努力,同樣依賴經(jīng)濟全球化、文化多元化以及政治合作多邊化的外部環(huán)境。如今,雙語學校又該如何在變革時代中堅守育人初心與使命,穩(wěn)健發(fā)展,守正創(chuàng)新?

圖 | 朱清一女士IEIC現(xiàn)場分享

在第五屆IEIC國際教育創(chuàng)新大會中,上海外國語大學附屬雙語學校校長、上海市特級校長朱清一女士帶來了《雙語學校的理念迭代和實踐優(yōu)化》的主題分享。

朱校長深耕基礎教育三十余年,具有科學的教育理念、扎實的學科知識、豐富的學校管理經(jīng)驗以及課程領導能力,在中小學課程創(chuàng)新實踐中有所建樹,承擔基礎教育十多項重要課題和項目研究,研究領域涉及中小幼課程開發(fā)與實施、教師專業(yè)能力培養(yǎng)、學業(yè)質量評價、課堂教學評價、學校管理等,研究成果先后獲得教育部基礎教育成果二等獎,上海市基礎教育教學成果特等獎。

讓我們一起回顧她的精彩演講!

*為方便閱讀,下文以第 一人稱視角陳述。

從上外雙語到楊浦雙語

在變革中的“繼承”與“創(chuàng)新”

非常高興今天來參加這次IEIC國際教育創(chuàng)新大會,我是非常喜歡今年的主題“堅守教育理想,擁抱時代變革”,在這個主題當中,我感覺到承載著教育人的愿景、使命和價值,也藏著變和不變的哲學命題。

如今,我們身處一個大格局、大變革的時代,時代的變革推動了學校教育教學改革,雙 減政策、線上和線下的混合式教學......諸多的變化應運而生,啟迪著我們在變革的歲月當中,要發(fā)揮好主體性的應變,從被動接盤到主動操盤。

我們要有定力守正創(chuàng)新,演繹好“變”和“不變”這個題。

今天我也是以雙語學校這個案例,分享一下我們在教育理念、課程構建、學習方式三個方面的繼承和創(chuàng)新。

“上海楊浦雙語學校”這個校名很新,這也是受到民辦學校改革所致,但我們的辦學不新——我們原名是“上海外國語大學附屬雙語學校”,創(chuàng)立于2001年。在很多學生、家長心中,入讀“雙語學校”可能就是會重外語、重西方文化,其實不是的。

圖 | 朱清一女士IEIC現(xiàn)場分享

很多孩子對中華優(yōu) 秀傳統(tǒng)文化知之甚少,對自己國家民族的文化缺少歸屬感和認同感,由此引發(fā)我們深入的思考:作為一所扎根中國土地上的雙語學校,我們到底要培養(yǎng)怎樣的人?中西融合的尺度和對價值的判斷應該是怎樣的?

對此,我們進行了反復的思考和實踐探索。從上外雙語到楊浦雙語,歷經(jīng)20多年,在這20年間,隨著時代的發(fā)展、社會需求的變化、教育形態(tài)的迭代,學校的辦學理念也經(jīng)歷了守正創(chuàng)新、迭代發(fā)展的過程。

雙語教育,母語和外語的關系是一個永恒的課題。我們在實踐當中慢慢地明晰到既要滿足社會、家庭、學生、對國際教育的多元需求,更要筑牢中華優(yōu)異傳統(tǒng)文化的根基。

在我們學校的校徽圖案中,我們就可以直觀地表達出來:

2022版新校徽,我們保留了原校徽麥穗和書本的圖案——這就是繼承;我們還引入了一個全新的圖案——這是啟新。正中的簡形是新版校徽的一大亮點,既像中國傳統(tǒng)文化中寓意美好、圓滿的中國結,又暗含了漢字“雙”和字母“YP”,巧妙地將學校校名嵌入其中。而從內至外的三個圓形又寓意“三圓同心”,象征學校的三個學部互為一體,共同發(fā)展。

圖 | 朱清一女士 IEIC分享PPT

新版校徽在體現(xiàn)“中西合璧,三圓同心,大愛育人”的辦學格局的同時,也體現(xiàn)了我們的教育理念——學校將提供多元文化的學習氛圍和中西融合的一體化雙語教育,我們學校培養(yǎng)出來的學生,要以堅定的民族自信來面對紛繁多元的世界,成為擔當民族復興大任的時代新人。

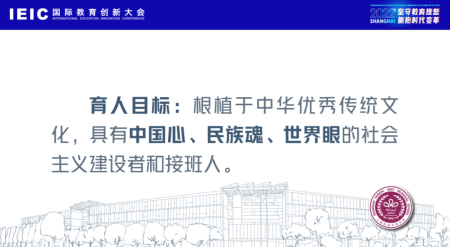

近年來國家越來越重視傳統(tǒng)文化教育,我們學校通過對辦學思想、辦學理念和辦學行為的系統(tǒng)思考,也確立了培養(yǎng)根植于中華傳統(tǒng)文化,具有“中國心、民族魂、世界眼”的社會主義事業(yè)建設者和接班人的育人目標。

2021年,教育部頒發(fā)《中華優(yōu) 秀傳統(tǒng)文化進中小學課程教材指南》,這份指南也啟示我們中華傳統(tǒng)文化教育不僅要融合于國家課程,更要充分依托校本課程,將綜合活動、學校課程、主題班會的課時打通,建設文化環(huán)境、資源支持、評價反饋一體化的全面育人的保 障機制,實現(xiàn)中華優(yōu) 秀傳統(tǒng)文化的教育功能。

圖 | 朱清一女士 IEIC分享PPT

在此背景下,我們在保持外語教育特色的基礎上,不斷強化中華優(yōu) 秀傳統(tǒng)文化的浸潤,在實踐當中秉承“雙語見長、文理并重、綜合發(fā)展”的辦學宗旨,優(yōu)化育人目標,構建學校課程體系,以融合和實踐作為課程整合的兩大重點;以工具和方式創(chuàng)新多維度、全過程的學習策略;以協(xié)同和開放創(chuàng)設主動實踐的育人場域。

落實辦學理念

課程體系是核心,學習方式是關鍵

接下來,我想從學校的課程構建和學習方式轉變兩方面來重點分享一下學校的實踐優(yōu)化。

我們通過國際課程校本化構建、國家課程校本化實施,賦予孩子在基礎教育階段豐富的學習經(jīng)歷、充分的實踐體驗、個性化的指導,以滿足孩子在不同成長階段的學習需求,為他們升入理想的高一級學校培養(yǎng)必要的課程核心素養(yǎng)。

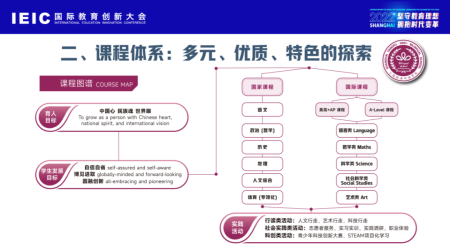

從學校國際高中的課程圖譜當中也能看到課程方面的實踐優(yōu)化:

一是重基礎的國家課程必修內容,涉及社會人文領域,綜合文理綜合領域九門學科,注重核心知識基礎上的因材施教。

二是重發(fā)展需求的國際課程選修內容,著眼于個性化知識的因需施教。

三是重實踐的多樣化的學校課程,著眼于知行合一的價值體驗實踐。

圖 | 朱清一女士 IEIC分享PPT

我們從民族、國際這兩個緯度發(fā)掘學生未來生存發(fā)展、責任擔當、實踐創(chuàng)新的課程內容,把信仰的種子、精神的譜系、致勝的密碼,鑲嵌在課程內容當中,讓中西融合課程成就學生未來,我們要讓孩子贏在今天,但是更要為他們贏得未來。

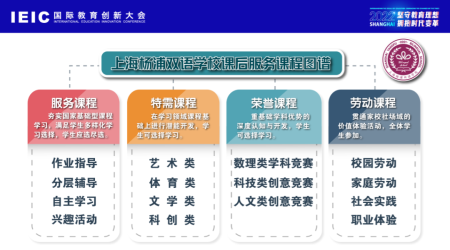

不僅如此,我們還將原本邊緣化的課后服務納入到學校的課程體系當中,強調“五育并舉”,全方位、全過程地讓學生進行一體化的發(fā)展。

我們借鑒國內外課程設計的方式開發(fā)設置了服務型課程、特需型課程、榮譽型課程和勞動型課程四大類課后服務課程,滿足學生共性和個性需求,不僅受到了學生和家長的歡迎,也成為教育督導和家校社協(xié)同的實踐案例。

圖 | 朱清一女士 IEIC分享PPT

與此同時,為了實現(xiàn)厚植文化底蘊的目標,我們通過二十年的積累打造了“行讀華夏”綜合實踐活動課程,該項課程獲得了2022年上海市第三屆基礎教育教學成果特等獎。

“行讀華夏”綜合實踐活動課程從“節(jié)日民俗、國風技藝、文化遺產(chǎn)、地域風情、天工開物、人文經(jīng)典”等六大課程模塊出發(fā),以“讀-探-行-思-創(chuàng)”的學習策略,將傳統(tǒng)文化與跨學科主題學習、各社會實踐活動建立聯(lián)系,讓傳統(tǒng)文化“入眼入耳入心”,實現(xiàn)知行合一。

我們把中華優(yōu) 秀傳統(tǒng)文化和道德與法治、語文、數(shù)學、藝術、體育、科技等各個學科進行了融合,同時融入到了孩子的學習生活中去,引導學生在學會學習、創(chuàng)造學習的過程中去探尋學習的意義,體驗中西文明的相互觀照,促進閱讀和行走的互生互長,感受知識與生活的相和相生,明晰探究和實踐的創(chuàng)生創(chuàng)新。

圖 | 朱清一女士 IEIC分享PPT

教師、課程、育人的根生在綜合實踐的土壤里面,確立了知行合一的育人觀、課程觀,教學觀。通過創(chuàng)新教學的工具和方式,形成了從課程思想立意到課程設計立足,再到課程實施轉化,到課程成果推廣驗證的課程建設路徑。

目前為止,“行讀華夏”綜合實踐活動課程已開發(fā)活動主題80個,積累教育資源200課時,形成了上海60條、全國范圍內43條的行讀路線,上千名學生受益,行讀超萬公里,足跡觸達20多個省份、200多個城市......通過這項活動,我們的學生在一個個主題實踐中獲得了具體的價值體驗,他們能把學習引入到生活實踐和社會實踐中,進而形成了獨立的思想境界,促進孩子的綜合理解,以及高階思維能力的發(fā)展。

學生們對這樣的學習興趣也非常高,對優(yōu) 秀傳統(tǒng)文化的熱愛和認同日益增加——在上海市綠色指標的評價當中,我校學生對國家認同以及國際理解這兩個指標都處于高級。

俗話說,越是工具時代,越要關注人文關懷。學校要特別重視人文教育,對雙語學校來講,打好中華優(yōu) 秀傳統(tǒng)文化的底色,拓展國際文化視野,將傳統(tǒng)文化知識與孩子的個體經(jīng)驗、生活情境、社會現(xiàn)實,世界舞臺相聯(lián)系,全力推廣融自然、社會、生活的重體驗,強實踐,求創(chuàng)新的學習方式,不斷增強孩子對多元文化的理解意識和能力。

當學生的中華優(yōu) 秀傳統(tǒng)文化素養(yǎng)得到提升,他未來的勝任力,以及他在世界舞臺上拓展中華優(yōu) 秀傳統(tǒng)文化的世界影響力也能得到提升。

傳統(tǒng)與現(xiàn)代,守正和創(chuàng)新,理念迭代和實踐優(yōu)化,賦予學校和師生發(fā)展的張力和生命的活動,我們將繼續(xù)努力,探索“變”與“不變”的教育哲學命題,也將咬定青山不放松,乘風破浪,行穩(wěn)致遠,為我們孩子幸福的生活共創(chuàng)美好的未來,謝謝大家。